[6] حسن البريكي.. أديب حجب الطب مواهبَه في الشعر والثقافة والترجمة

عدنان السيد محمد العوامي

فَأَيُّ سَناءٍ لَستَ أَهلاً لِفَضلِهِ

وَأَولى بِهِ مِن كُلِّ حيٍّ وَأَجدَرا

البحتري

وإذا الوُعودُ خَبَت وصَوّح غرسُها

ألفيتَ موعدَه المُوَفَّى مثمرا

عبد اللطيف الطوير

وَاِلتَفَّ عِيصُكَ في الأَعياصِ فَوقَ رُبىً

تَجري لَهُنَّ سَواقي الأَبطَحِ العُظُمُ

وَنَباتُ عيصِكُمُ لَهُ طيبُ الثَرى

وَقَديمُ عيصِكَ كانَ خَيرَ قَديمِ

جرير

أغاليت؟ هذا رأيي، وهو رأي – كغيره – يؤخذ ويرد، ومن لم يعرفه فقد عرفته من محتد عز وعلم، وطنيًّا حتى النخاع، أناكفه بها نهارًا جهارًا، وإن عبَّسَ وقطَّبَ وامتعض واشمأز.

علامته الفارقة

أين ما لقيتَه تستقبلك بسمتُه المشرقة، ونظرتُه المتفائلة. بشوشٌ، مستبشرٌ– أبدًا – بالحياة، متطلعٌ للمستقبل، مع حبٍّ للأرض لا يبارى، وعشق للوطن لا يجارى، ورأي حصيفٍ لا يمارى. يتذوق الموسيقى تذوق واع، ويتعشق الفن والشعر والأدب والفلسفة، بجانب ميل ملحوظ للألماني، منها، والإنجليزي بشكل خاص، وله تجارب في ترجمتها، طبع بعضها، وبعضها لم يكتمل بعدُ، فرَّ من الطَّيرة فرار الصحيح من الأجرب، آخِذًا من طَرَفة ابن العبد نصيحته:

وَقِرافُ مَن لا يَستَفيقُ جهالة

يُعدي كَما يُعدي الصَحيحَ الأَجرَبُ

فأخذ بتلابيب العلم، متشبثًا برقبته وتلابيبه، مقتنعًا بفلسفة الروائي المصري نجيب محفوظ الواثقة بانتصار العلم وذويه؛ في روايته (أولاد حارتنا)، فلزم كتب العلم لا يفارقها لحظة إلا لقضاء لازم، أو علاج مريض، أو زيارة قريب أو صديق، ذلك كان دأبه حتى بعد تقاعده عن العمل، وهذه مفارقة من المفارقات بيننا، فحكمته الملازمة لشفتيه: (دع كل زهرة تتفتح)، أحبُّ الشعر إلى قلبه ذلك الذي ينحو منحى إيليا أبي ماضي:

قال: السماءُ كئيبةٌ وتجهما

قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السما

أما أنا فبضدِّه تمامًا؛ متطيِّرٌ كابن الرومي أقتدي بما قال:

ومن يلقَ ما لاقيتُ في كلِّ مجتنىً

من الشوك يزهدْ في الثمار الأَطايبِ

أذاقتنيَ الأيام ما كَرَّهَ الغِنَى

إليَّ، وأغراني برفض المطالبِ

وأقرب إليَّ من ابن الرومي زمنًا ووطنًا الشاعر محمد ابن سلطان القطيفي، و له – في التطير –حكايات روى لنا منها شيخُ شعراءِ القطيف؛ أحمدُ بنُ سلمان الصائغ – الشهير بالكوفي. قال: (ابن سلطان شاعر قطيفي فحل، كان يتردَّد على البحرين، يمدح حاكمها، آنذاك، (رحمة بن جابر الجَلْهمي العذبي)([1])، وفي إحدى سفراته أسبغ عليه ابن رحمة بعض الهبات، كعادته، وأثناء عودته هبَّت على السفينة التي تقله عاصفة هوجاء، وكان نائمًا في بداية هبوبها، فاستيقظ من نومه ووجد البحارة قد شرعوا في رمي بعض الأحمال للتخفيف عن السفينة؛ وقايةً لها من الغرق، فنظر فلم يجد حقيبته، فسأل عنها، فأعلموه بأنهم قذفوا بها، بحرًا مع ما قُذِف من الأمتعة، فهتف بالبحارة: “بس، خلاص، وقفوا، لا ترموا شيئًا، سوف تهدأ العاصفة حالاً، فليس المطلوب غيري”)، يقول الكوفي – والعهدة عليه – إن العاصفة، فعلاً، سكنت.

ابن سلطان هذا شاعر جزل الديباجة، ناصع البيان، يكتب باللغتين الفصيحة والدارجة، فمن شعره بالفصيحة، رثائية مطولة في الإمام الحسين (ع) منها:

شرى([2]) البارقُ المفتضُّ ختم المحاجر

على حاجر، واهًا لأوطار حاجر

فلو لا انبعاث الشوق لم يستفزَّني

تألقُ بسَّام بعَبْس الدياجر

فبعدًا به من رائدٍ بزَّني الكرى

وطار وقلبي خلفه أيُّ طائر!

فمن لي من قبل الفوات؟ ولو غدا

شَعوبًا، وظني ما عدا شِعبَ عامر

هي الدار ما صبري عليها بطائلٍ

كما لم يكن شجوي عليها بقاصر

أعارضها والصحب ما بين عاذل

على ما يرى بي من شجون وعاذر([3])

وله مؤرِّخًا – بحساب الجُمَّل – سنةَ 1233هـ، وهي من عِجاف يوسف اجتاحت القطيف في زمنه:

يا هِيْ سَنَهْ، والمُطْلِع الله نَوابِيذْ

إن ﮔـيل ما تاريخها ﮔـلت: (غربال)!

ياهي سنة: يالها من سنة، و”والمُطلِع” أي الحافظ، والمنجِّي، و”النوابيذ”، أحسبها من النبذ، وهو الشيء القليل، كناية عن القحط والعسر، أو من المنابذة، وهي المكاشفة والمجاهرة بالحرب، و”غربال”؛ من غربل القوم، أي قتلهم، وطحنهم، قال عامر الخصفي: خصفة بن قيس عيلان، رجزًا:

أحيا أباهُ هاشمُ بنُ حرمله

يومَ الهباءات ويوم اليعمله

ترى الملوك حولة مغربَلة

ورمحه للوالدات مشكله

يقتل ذا الذنْبِ ومن لا ذنبَ له([4])

تحول المعرفة إلى صداقة

المعرفة، التي أشرت إلى نسيانه، لها إلى صداقة بعد تخرجه من ألمانيا، وعودته والتحاقه بجامعة الملك فيصل (فرع الدمام)، وما لبثت أن توثقت عُراها أكثر فأكثر بتكرر اللقاءات والزيارات، فاتخذت بيته محجةً ومنتجعًا رغم بعد الشقة بيننا، فهو استطاب الأراكة (الراكة كما هو الشائع) مسكنًا لقربها من مقر عمله، بينا أقيم أنا في القطيف، في تلك الأثناء كان له نشاط ملحوظ في الصحافة المحلية، أصبح به من أصحاب الأبواب الثابتة، وكنت قاب قوسين من الحظوة بشرف نضد مقالاته تمهيدًا لطبعها في كتاب، وربما أكثر، لكن طالع ابن ابن الرومي، وابن سلطان تحالفا مع طالع أبي البحر جعفر الخطي ، ووقفوا لي بالمرصاد، فحيل بيني وبين ما أريد، ويعرف متعاطو الأدب أن الخطيَّ هو أبو البحر، شرف الدين جعفر بن محمد العبدي القطيفي، له حظٌّ وافر في التطيُّر، وفي شعره، ذروٌ من تلك التوجُّسات الدالة على تطيره، منها قوله:

وحظًّا لو استسريتُ ناشئة الصَّبا

شتاءً لأسراها أحرَّ من الجمر

ديوان الخطي وحذاء أبي القاسم الطنوري([5])

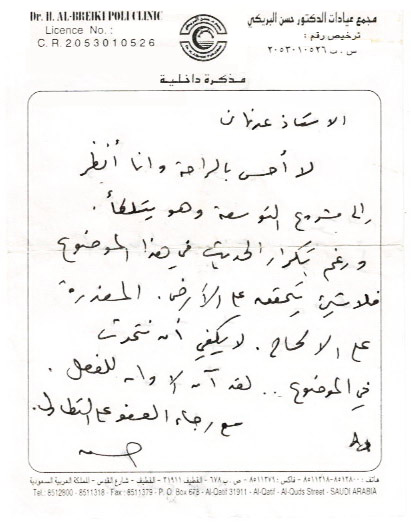

كنت – في فترة عملي معه في (مجمع عيادات البريكي) – أعمل على تحقيق ديوانه، وقد نضدت تلك المقالات على كاتب آلي من طراز (أبل ماكنتوش)، وهو نفسه الذي نضدت عليه مقالات الدكتور، و جرت لي معه قصة سردتها مفصلا في كتاب (قطوف وحروف) تحت عنوان: (صراعي مع الخطي والماكنتوش)([6]) أختار منها هذا الموجز:

البداية: كنت أعلم أن المكتبة الظاهرية تحوي نسخة من مخطوطة الديوان، لكن لم أكن أعرف مكان تلك المكتبة، فسألت عنها اثنين من الإخوة العرب، فأعلماني أنها في شارع الفجالة بحي الظاهر بيبرس بالقاهر، ولم يقصِّرا حتى في إعطائي العنوان كاملًا، فبعثت بطلب صورة منها، ولم يصلني أي رد. بعد مدة اتفق سفر زميل مصري في إجازة، فأعطيته صورة الخطاب ومستند البريد، وبعد عودته أخبرني بما توصل إليه – بعد (أن تَـﮕَـنَّن) في البحث والتدوير – أن مكتبة الظاهرية في دمشق، وليست في القاهرة، وبعد قرابة سنة عاد الخطاب مطرَّزًا بأختام فروع البريد في مصر. والأدهى أنني – بعد أهوال المخطوطات وعقباتها، واكتمال العمل الكتابي اليدوي فيها – اتفقت مع ناسخ آلة لصف الديوان، وقبل أن يكتمل العمل فيه أصيب الكاتب بجلطة في الدماغ، فأجريت له عملية توفي على أثرها (تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنانه). بعد حين دخل الكاتب الآلي حيز الاستعمال الشخصي، فابتعت جهازًا من طراز(أﭘـل ماكنتوش)، وتعلمت الكتابة عليه، وحين أكملت صف الديوان، خرب الجهاز، فأخذته للإصلاح في الخبر، فصدمت سيارتي، فاستأجرت (سطحة: رافعة) لنقل السيارة فتعطلت، وضل هذا الطالع يلاحقني حتى خمدت أنفاس جهازين اثنين عجز أمهر نطاسيي الكمبيوتر عن شفائهما، فاستعرت آخر من أحد الأصدقاء، وأكملت به الديوان، لكنه – بعد صدور الطبعة الأولى – قضى نحبه إلى الأبد، فلم يمكن إصلاحه، ثم ما لبث أن خرج الماكنتوش نفسه من الخدمة، باندماج شركة أبل في شركة مايكروسف، ولم تفلح كل محاولاتي للحصول على جهاز أصلح عليه ما وقع بالطبعة الأولى من أخطاء.

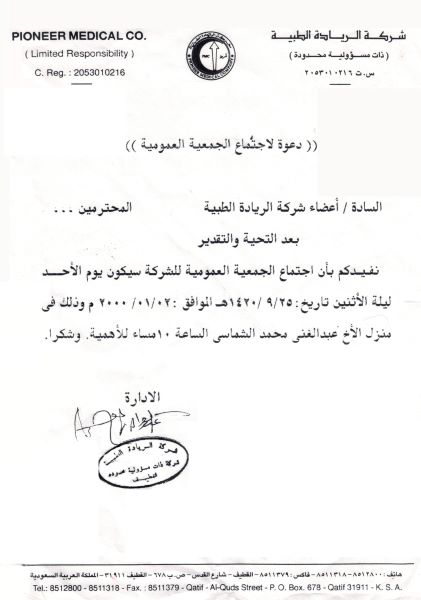

شركة الريادة، ومجمَّع عيادات الدكتور البريكي

شركة الريادة، ومجمَّع عيادات الدكتور البريكي

لسوء حظ هذه الشركة أنني كنت أحد المساهمين فيها، والأدهى أنْ وقع اختيار مجلس إدارتها عليَّ فأناط بي منصب العضو المنتدب؛ للإشراف على شؤون الشركة وشؤون المجمع، فاشترطت أن لا تتجاوز مدة تكليفي بداية وقوف الشركة والمجمع على قديمهما، وسبب اشتراطي هذا أنني في تلك الفترة ولد لي طفل مصاب بمرض يسميه الأطباء (متلازمة فانكوني: Fanconi syndrome)، وبعد عام تقريبًا من تسلمي مهام العمل كانت الشركة والمجمع قد استكملا إجراءات التراخيص من وزارة التجارة وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وابتاعت أرضًا بمساح 15 ألف متر مربع في منقطة المجيدية، واستكمل المجمع كل مستلزمات البدايات، وبدأ يغطي مصروفاته، ويدر ربحًا بسيطًا لكنه يتنامى. في هذا الأثناء تطورت حالة الولد فاحتاج إلى إجراء الغسيل الكُلوي البريتوني (Peritoneal dialysis) في المنزل، فاضطررت للتفرغ له، فقدمت استقالتي للإدارة، لكن الدكتور لم يقبل هذا عذرًا لقبولها، فاضطررت لترك العمل راغمًا. ويقينًا لو أنني لم أنتسب لتلك الشركة، لكانت الآن من الشركات الفريدة في المنطقة؛ إذ لم تكن ربحية في الأساس.

في مضمار الأدب

من الموافقات هذه العينة من نثره:

هكذا كان الأستاذ المسلم يتحدَّث([7])

د . حسن البريكي

نسألُه، وقد تحلَّقنا حولَه في مجلسِه: عرفنا عنكم أخذَكم أدبَ التراث، وعلومَ الدين، واللُّغة عن شيوخكم، لكنَّكم ما لبثتم أن تجاوزتم ذلك في مساركم الأدبي إلى ما صار يُدعى (آدابَ العصر). كيف تمَّ ذلك؟

– ما تومِئون إليه حول ثقافتنا الدينيَّة، والتراثيَّة؛ كونها المنطلَق، والقاعدة، هذا صحيح. بل إنني، ومن معي من أبناء جيلي، كنَّا، وما زلنا نغرف من هذه الينابيع. إنها الأسس، والقواعد التي نقف عليها. على هذه الأرضية نشأنا. ومدَّدنا عروقَنا في طبقاتها. هكذا تشكَّلت ذائقتنا. هكذا أقمنا عمارةَ قِـيَمنا. باختصار نحن زرعة أصيلة في تربة الهوية الإسلامية العربية. بيدَ أنَّ طرقَ، وأساليب التعليم حينذاك لم تكن لتختلف عن سائر مظاهر التخلُّف في حياتنا. كانت أساليبَ عتيقةً باليةً يشوبُها العقمُ، والتقليد، والإجترار؛ فلا غروَ أنْ كنَّا نتوق إلى عالم أرحب، إلاَّ أنَّنا – وربما لأننا لم نعرف السهولة، والدلال – واجهنا الواقع بمفرداته الحقيقية، وأتاح لنا ذلك شيئًا كثيراً من التجرِبة الذاتية. تعلَّمنا أنْ نأتيَ البيوتَ من أبوابها، وعَرَفنا أن للثقافة، والعلم أبواباً تظل عصيَّة عنيدة الاَّ على ذوي البأس، والإرادة، والموهبة، والتحمُّل، أما فيما يتعلَّق بانفتاحنا على (أدب العصر) فأنَا أعذركم في تساؤلكم. كلُّ هذه الوسائل، والمرافق العصرية المعروفة في أيَّامنا هذه كانت غائبةً عنَّا وقتذاك، ومع ذلك فإنَّ غيابَ الوسائل لم يعْنِ انقطاعًا عن العالم. لا تنسوا أنَّ منطقةَ الخليج – والقطيفُ حاضرةٌ من أهم حواضرها – ما انقطعت عن العالم أبدًا. علاقاتنا ببلدان الجوار مثل العراق، وإيران، والهند بقِيت مستمرَّة، ومنذ الثلاثينيات الميلاديَّة دخل الراديو إلى حياة الناس بصورة خافتة في البداية، لكنَّه – على خفُوت صوته – كان جسراً نحو العالم من حولنا. إلى ذلك قربُنا من جزيرة البحرين، وهي كانت في ذلك الوقت مركز إشعاع حقيقي، بما كان يعُجُّ فيها من نشاط فكري وأدبي. ثم لا تنسوا – وإن كنَّا بعيدين عن غمَرات الحروب المشتعلة آنئذ – أنَّ الحروب وصلت إلينا بنتائجها المرعبة: المجاعة، والخوف. كأنَّ شيئًا مَّا يختمر في الجو، إحساسًا غامضًا أنَّ الدنيا مقبلة على تغيُّر، وبدأنا ندرك أنَّ زمن العزلة ولَّى إلى غير رجعة، وأنَّ علينا أنْ نباشِر التكيُّفَ مع هذا الجديد، غيَر أنَّ الانفتاح الثقافَّي الحقيقيَّ جاءنا- فيما بعد عبر ما كان يصلُنا من مجلاَّت أدبيَّة، وثقافية- من مصر، والشام ولبنان، والعراق. عبر هذه الوسائط الثقافية، والأدبية كنا نقف على مستجدَّات العصر، ونتعرَّف على تيَّارات الفكر، وينبغي عليَّ – وأنا أشير إلى هذه العوامل الموضوعيَّة – أن أعطيَ لعامل الرِّيادة الذاتيَّة دورَها الذي تستحق، وهنا لابدَّ أن أنوِّه بفضل الأستاذ الأديب الشاعر المجرِّب خالد الفرج. لقد عاش في القطيف ردْحًا غير قصيرٍ من الزمن. عاش مع أهل القطيف واحداً منهم. يفرح لأفراحهم، ويحزن لأحزانهم، وكان المرحوم الأستاذ الشيخ ميرزا حسين البريكي هو القُطْب الثاني في هذه المعادلة الذاتية. كان لحبِّهما للمعرفة، والثقافة، والأدب، واحتضانهما للمواهب الطالعة أكبر الأثر فيما تلا ذلك من نهضة أدبيَّة، وفيما يتعلَّق بي فإن الكلمات المشجِّعة للأستاذ خالد الفرج – وأنا أُسمِعه بعضَ محاولاتي الشعريَّة الأولى في سنِّ المراهقة – هي التي ثبَّتت قدميَّ على درب الأدب، والشعر.

– من يقرأ كتاباتكم في التاريخ([8]) يندهش من تمكُّنكم من أداة البحث العلمي، ومن ذلك النفَس الأكاديمي، تتابعون الحقائق، والوقائع في مصادرها، ومظانِّها. جُهد القراءة، والتجميع، والبحث، و (التوليف) الجيد لعناصر المادَّة، الأسلوب الرَّصين الخالي من الحشو، والـحَيْدة في التناول، ومع كل ذلك الإفصاح – بجرأة، وشجاعة – عمَّا ترون أنه الحق، كلُّ هذا وأنتم لم تدخلوا مدرسة نظاميَّة حديثة فضلاً عن جامعة؟ يشعُّ وجهُ الأستاذ بابتسامة تحمل أكثر من معنى. يا إخواني، جيلنا بلا شك يغبطكم على ما هو متوفِّرٌ لديكم في هذه الأيام. كنَّا نقرأ على الشموع، فتطوَّر الحال فصرنا نستخدم الفانوس، ثم تطوَّر الحال وصرنا نستخدم «اللاَّلة»([9])، وكانت قمَّةَ التطوُّر في وقت من الأوقات ظهور (التريك)([10])، معنى ذلك أنَّ الوسائل المتاحة لنا على كلِّ صعيد كانت إمَّا محدودة؛ أو غائبة، الكهرباء، والمكيفات، والمراجع والمكتبات، والدَوريَّات، جميعها مفردات لم تدخل قاموسَنا؛ بل لم نكن نحلُم بها. لكنَّنا كنَّا نعوِّض غيابَ كلِّ ذلك بحبَّ المعرفة، والإرادة القويَّة، وأنا شخصيًّا أعتبر نفسي من المحظوظين، فقد نشأتُ في أسرة ميسورة الحال نسبيًّا. هذا الوضع أتاح لي قدْراً من صفاءِ البال، وإذ كنتُ أحسُّ في داخلي حافِزَ المعرفة فإنِّي كنت أقضي جلَّ وقتي في القراءة. كنت أمضي وقتاً لا يقلُّ عن اثنتي عشرةَ ساعةً في اليوم. كان نهَمي للمعرفةِ لا يحدُّه حد. لا يقع سفرٌ تحت يدي حتى أمضي في قراءته بل دراسته حتى النهاية دون توقُّف، ولاشكَّ أنَّكم سمعتم بتلك الموسوعات التراثيَّة العظيمة في الأدب، والتاريخ، والسيرة، والفقه، والتراجم، والطبقات، واللغة، والنحو، والشعر. جميع هذه كنَّا نقرأها بل ندرسها. والقطيف ظلَّت، حتى في أحلَك ظروفها، حفيَّةً بالشُّعلة الثقافية. كانت لنا منتدياتُنا الحديثة ممثَّلة في زمر (العصريين)، ومع العصريين تأتَّى لنا أن نطَّلع على كتب طه حسين، ومحمد حسين هيكل، والعقاد، وجواد علي، والسيد الأمين، وأحمد أمين، وعبد الرحمن بدوي. إلى ذلك متابعة ما كان يجري على الساحة العربية من تيَّارات التجديد في الشعر، والنثر، والفلسفة. والأكاديمية التي تشيرون إليها ما ذا تعني؟ أليست هي منهجية التفكير، وأمانة البحث، وصِدق الغاية، والرواية؟ بعض هذه مهارات، وهي قابلةٌ – كأي مهارة – للاكتساب، وبعضُها نزاهة، وصدق، ومذ تلقَّيناها على أيدي شيوخِنا الأماجد، كانّوا يحِلُّون التقوى مكانةً عظيمةً في صدورهم. تلك هي مواصفات، وظروف التكوين، وأنا أعرف أنَّ دروبنا كانت بها ثغرات، ونواقص؛ إلا أنَّنا لا نحكُم بإنصاف، وعدل على إنجازٍ مَّا إلا إذا نظرنا إليه في إطاره التاريخي، والاجتماعي.

– رغم أنَّ مسارَك الحياتيَّ لم يخلُ من بعضِ المكدِّرات إلا أنَّ الصفة التي شكَّلت صورتك لدى الناس هي صورة الباحث المؤرِّخ الأديب !

الكبَدُ، والأزمات هي اللاَّزمة في حياة معظم الناس.

تعبٌ كلُّها الحياة فما أعـ

ـجبُ إلا من راغبٍ في ازديادِ

ومع أني أكِّن للمعرِّي حباً يصِل درجةَ العشق، إلاَّ أنَّ نظرتي للحياة كانت دومًا نظرةً إيجابيَّةً مقبلةً متفائلةً. لم أتِح للظروف أن تخدِش نظرتي هذه حتى حين كانت تدلهِمُّ وتُظلم. هوايتي أنْ أحوِّل المحنَ إلى فُرَصٍ للمراجعة، واستعادة القوَّة، كتبت جزءاً لا بأس به من موسوعتي (الخليج العربي حضارة وتاريخ) في ظروف لا أحسد عليها. كان انغماسي في العمل أمضى أسلحة المقاومة عندي ضدَّ الظروف المعاكسة. درجت في تلك الفترة على استعارة بعض الأسفار النادرة من أحد شيوخي فكان يندهش من إصراري، ويتساءل: من أين له مزاج القراءة، والكتابة؟ لله درُّه! وأصارحكم أنَّني عوَّدت نفسي الانضباط، والصرامة منذ نعومة أظفاري. الدِّقة، والانضباط كانا في دمي؛ يؤطِّرهما إحساس يبلغ حدَّ القداسة بقيمة الزمن. ما يصنع العمل المؤثِّر هو الـجُهد المثابر. حب المعرفة. أمانة الفكر، والضمير، والصدق. في ذلك الوقت لم نكن نعرف ألقَ الشهادات. كنَّا نحبُّ العلم للعلم. لا نعتبُره وسيلةً لمغنم؛ الَّلهم إلا ما يعتمِل في النفس من سعي نحو مرضاة الله ثم رضا النفس. لم نكن (نفاصل) أو نساوم، وأنَّى لنا؟ أما في عهدكم، عهدِ الشهادات، فكلُّ رجائي أن تكونََ هذه اسماً على مسمَّى. المعادلة السحرية في نظري هي أنَّ السعادة نبتُ الـجُهد. وأؤكد لكم أنَّكم لن تندموا. لقد عشتُ حياتي في رضًا كاملٍ حتَّى في أحلك الظروف؛ ذلك أنَّني أخذت على نفسي الإمساك بزمامها بوعي وإرادة، وقصَّة اهتمامي بالتاريخ. خط اهتمام بدأ بسؤال لأحد أبناء وطني في المهجر. لقد أيقظ سؤالُه في نفسي إحساسًا قاهراً بردِّ الاعتبار إلى تلك التربة التي ولدت فيها، ولكنِّي ما أن بدأت في السير حتى أحسست أنَّني أمشي في طريق لا رجعة عنه. لقد استغرق إعدادي لكتاب (ساحل الذهب الأسود) بضعَ سنوات، وأعترف أنَّ هذا الكتاب غيَّرَ مسار حياتي؛ حتى أنَّني تخلَّيت عن الشعر إلا فيما ندر. التاريخ -كما تعلمون – درسٌ، وفحص، وتمحيص، وكلُّها من متطلَّبات العقل البارد، لعلَّ تعامُلي بهذه الأدوات لفترة طويلة من الزمن أطفأ في داخلي جذوة الشعر، والأكيد أنَّه حدَّ من اهتمامي به.

وتزداد لهفتُنا لسماع الأستاذ وهو يحدِّثنا. يسأله أحدُنا: ما تقول في التاريخ بعد أن رافقتَه كلَّ هذه المدَّة الطويلة؟

– التاريخ كشكول فيه ذاكرة المجتمعات، والشعوب. يختلط فيه الحابل بالنابل. الغثُّ بالسمين. الصدق بالكذب، والحقيقة بالأسطورة. سجَّل أقوامٌ تاريخَهم فعكسوا في مدوناته أحداث أزمنتهم، ودوَّن آخرون وقائعَه، مع زيادة أو نقص، عن سهوٍ أو سوء قصد، وكتُب التاريخ تحفَل بكل هذه الخامات. لا يمكن قبولها والاستفادة منها على عَلاَّتِها. إنها بحاجة إلى تنقية، وتمحيص، وتلك مهمَّة المؤرخ النزيه، ثم تذكَّروا السياسة. لقد لَوت السياسة عنقَ التاريخ حتَّى لم نعُد نقرأ فيه إلاَّ أخبارَ الأمجاد المزوَّرة، ورغبات القابضين، والسادة، والمتحكِّمين، وإذن فلَيس كل ما يلمع ذهبًا، وإذن فإنَّ فرزَ البضاعة، ورَوْزَها أمرٌ مهم، ومسؤوليَّة عظيمة، والمؤرخ النزيه ليس هو دومًا المؤرخ الدقيق، ذلك أنَّ (الجود من الموجود). كثيرٌ من الحقائق غُيِّبت تمامًا، وأخرى لم تسلَم من التشويه، وأخرى دخلت فيها سُوسة المصالح والآراب. التعامل مع معطيات التاريخ ما زال محفوفًا بكل نقاط الضعف هذه. ما يهمُّني شخصيًّا من التاريخ هو استنطاق العِبَر، أنا أنظر إلى التاريخ وعيناي على المستقبل رغم أنَّ كلَّ ما في التاريخ يتعلَّق بالماضي. خذ مثلاً كيف ضاعت الأندلس؟ الكلُّ يعرف مثلاً أنَّ حروب الطوائف كانت من بين أهم أسبابها. تلك عِبرة التاريخ، والمؤرخ يملك أن يفسِّر، أن ينير الطريق، لكنَّه يقف عند هذا الحد، وبعدها يمدُّ يديه إلى السماء يتضرَّع إلى الله أن يهديَ عبادَه سواء السبيل.

رحمك الله يا أبا فائز – دخلتَ التاريخ مرصَّعًا بالمآثر، تحتضِنك صفحات القلوب. كنتَ رائداً من روَّاد النهضة الأدبية والفكرية لا في بلادنا فحسب؛ بل في كلِّ البلاد العربية. أسكنك الله فسيح جنَّاته، وأجزل لك العطاء، وألْهَم أهليك ومحبِّيك الصبْرَ، والسلوان.

——–

([1]) عن رحمة بن جابر انظر الحلقة (27) من سلسلة (ميناء القطيف مسيرة شعر وتاريخ)، صحيفة صبرة الإلكترونية، الرابط:

https://chl.li/lEmod والحلقة 28، الرابط: https://chl.li/cONVO .

([2]) في الأصل: سرى، وهو مما يقع فيه الخاصة من وهم، فشرى، للبرق: لمع لمعانًا شديدًا، أما سرى فتقال للسائر ليلاً. محيط المحيط.

([3])رياض المدح والرثاء، الشيخ حسين علي آل شيخ سليمان البلادي البحراني، نشر مؤسسة البلاغ، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ 1991، ص: 178.

([4])انظر: السيرة النبوية لابن هشام، جـ1/120، وغربال بحساب الجُمَّل: سنة 1233هـ.

([5]) عن هذا الحذاء انظر الرابط: https://chl.li/zckaa .

([6])قطوف وحروف في التاريخ والتراث والأدب، نشر مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ودار أطياف للنشر والتوزيع، القطيف، الطبعة الأولى، 1440هـ، 2018م، ص: 221.

([7])جريدة اليوم، العدد: 7633، الإثنين، 28 ذو القعدة، 1414هـ مايو (أيار) 1994، ص: 11.

([8])يقصد كتاب: (ساحل الذهب الأسود) نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، 1962م.

([9])اللالة؛ (فارسيَّة): مصباح ذو قاعدة تحتوي الزيت، ومثبَّت فيها ألة صغيرة تسمَّى (الفولَك )تحمل الفتيل، وأداة تحريكه، وتنتصب عليها زجاجة أنيقة ينبعث منها النور.

([10])التريك إنجليزيَّة محرَّفة من (Torch): مصباح يشعل بالكيروسين، «الكاز»، والهواء.